○立科町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月13日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「妊婦支援給付金」とは、立科町(以下「町」という。)が法の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)をした妊婦に対し支給する給付金をいう。

(認定申請要件)

第3条 妊婦支援給付金の支給を受けることができる者は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項に加え、令和7年4月1日以後に流産、死産等をした妊婦を含むものとする。

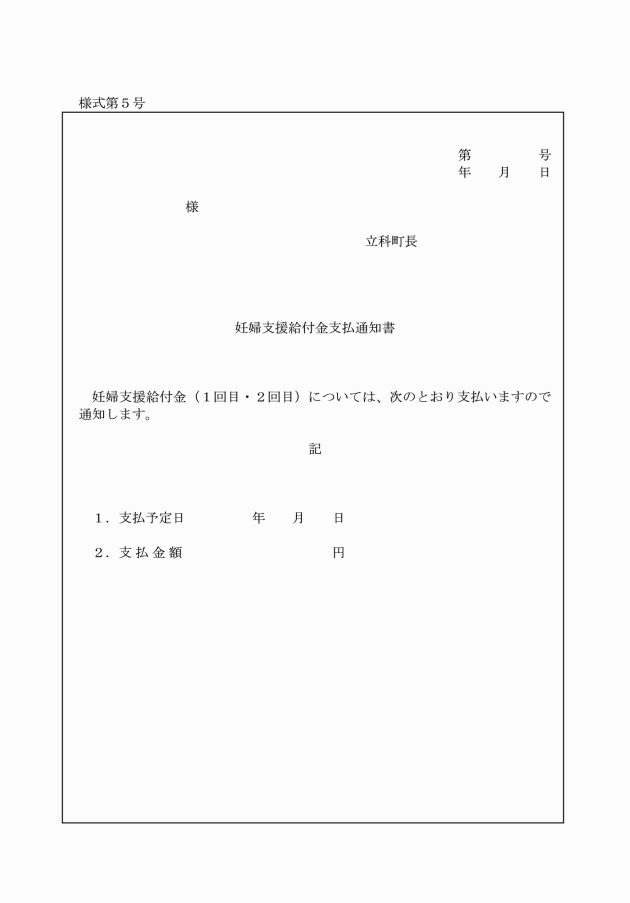

(妊婦支援給付金の支給時期及び支給額)

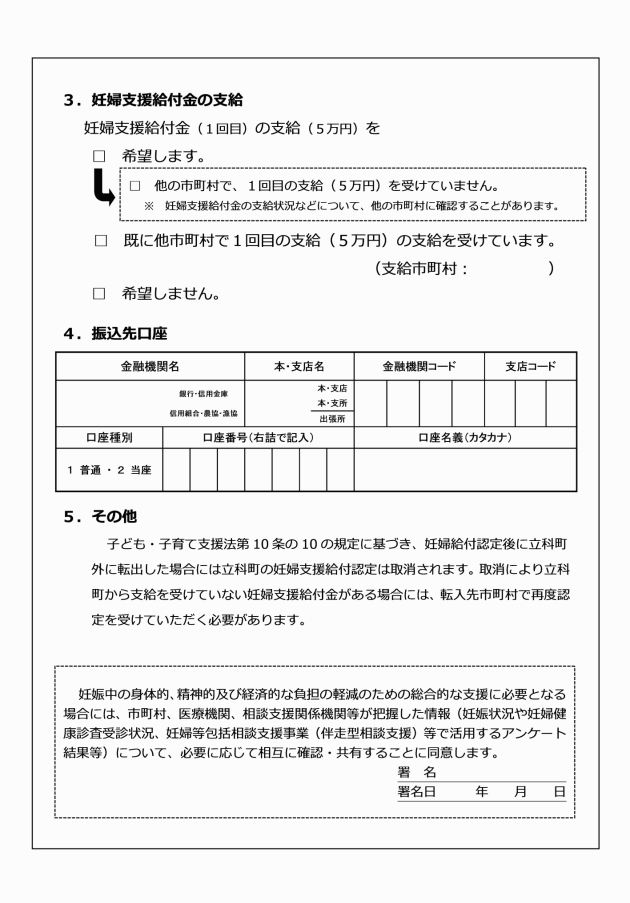

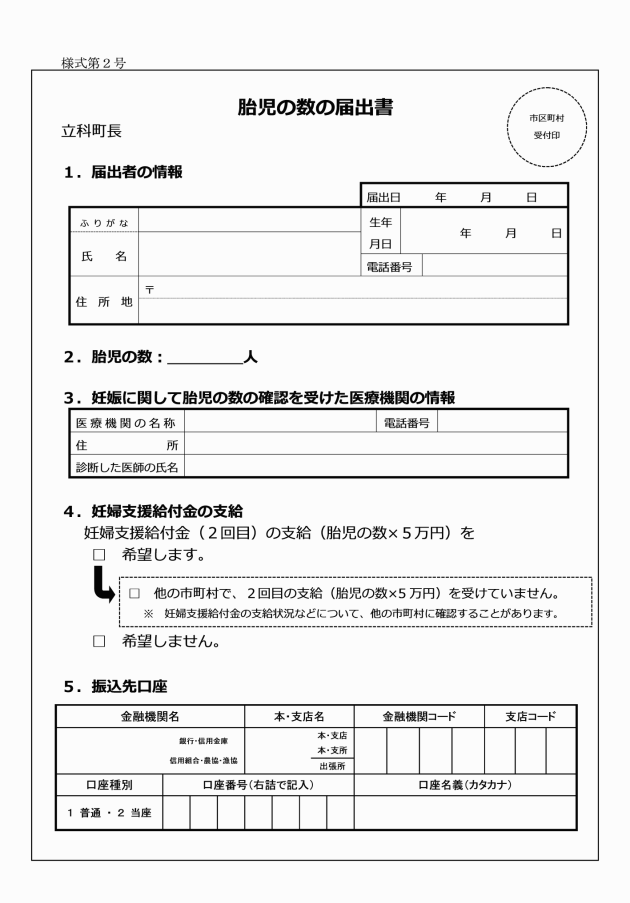

第4条 妊婦支援給付金は、2回に分けて支給するものとし、支給時期及び支給額は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該妊娠と同一の妊娠を原因として、既に類似の給付金等の支給を受けている場合は、これを支給しない。

(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けたとき) 50,000円

(2) 2回目(妊婦が町に対し胎児の数を届け出たとき) 胎児の数に50,000円を乗じて得た額

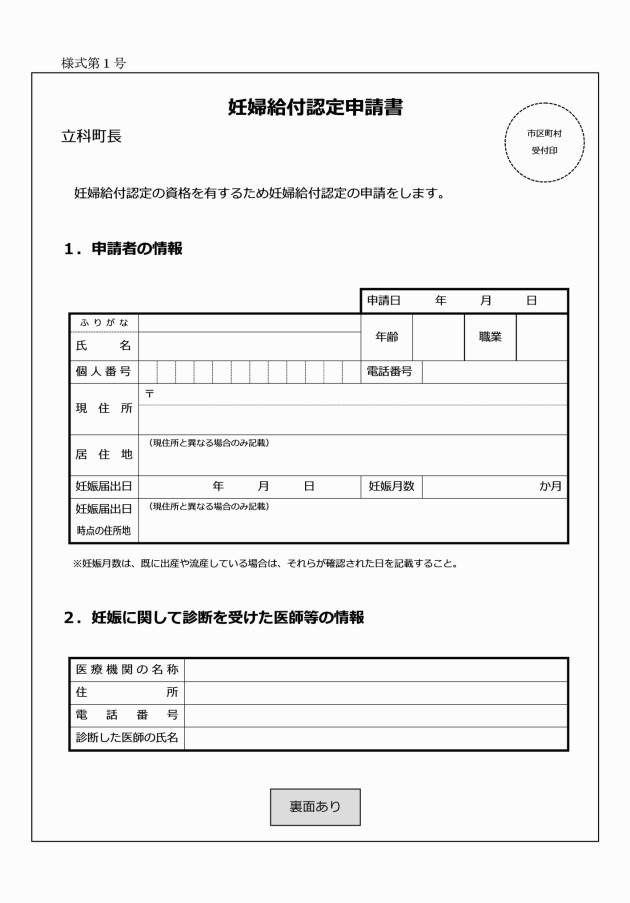

(妊婦給付認定等の申請等)

第5条 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる方法により町長に申請するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、流産、死産等をした場合は、医療機関において、その事実が確認された日以後に町長に届け出るものとする。

4 1回目申請は、妊娠の事実が確認された日(医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに、2回目申請は、出産予定日の8週間前の日から起算し2年に達する日までに行わなければならない。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたときは、妊婦支援給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。